.

Hidatidosis: la zoonosis que la Argentina puede y debe controlar

Tenemos el conocimiento, las herramientas y las estrategias necesarias para hacerlo. Solo falta la decisión política de aplicar, con continuidad y compromiso, todo lo que la ciencia y la experiencia ya pusieron a nuestro alcance.

La hidatidosis, también conocida como equinococosis quística, es una zoonosis parasitaria, crónica y silenciosa que representa un serio problema sanitario y socioeconómico. Afecta tanto a los animales domésticos de producción —ovejas, cabras, cerdos, llamas y vacas— como a la salud de las familias rurales, especialmente la de los hijos de pequeños productores.

En el campo argentino se la conoce con distintos nombres: quiste, quiste hidatídico, quiste de perro, bolsa de agua, cáncer blanco, enfermedad del perro o enfermedad de las manos sucias.

Etiología y transmisión

La hidatidosis es causada por un pequeño parásito intestinal, un gusano plano que habita en el intestino del perro y no se ve a simple vista. El agente causal se denomina Echinococcus granulosus, y la enfermedad que produce, Equinococosis.

Los perros actúan como hospederos definitivos, albergando en su intestino al parásito adulto, que libera miles de huevos microscópicos. A través de sus heces, estos huevos contaminan el suelo, el agua y los alrededores de las viviendas rurales. Cuando los animales —ovejas, cabras, vacas o llamas— pastan o beben agua contaminada, pueden ingerirlos; dentro de su organismo, las larvas se alojan principalmente en el hígado y los pulmones, formando los característicos quistes hidatídicos. A esta forma de la enfermedad la llamamos Hidatidosis.

El ciclo se completa cuando, durante la faena rural, los perros son alimentados con vísceras crudas (achuras) que contienen quistes. En su intestino, las larvas —llamadas protoescólices— se transforman nuevamente en el parásito adulto Echinococcus granulosus, perpetuando la transmisión.

El ciclo del parásito fue descripto por primera vez en 1853, y ya en 1864 se impulsaron campañas de educación sanitaria y control de faena. Hacia 1890 comenzaron las desparasitaciones caninas programadas, inicialmente con tenífugos y, desde 1975, con el uso del tenicida praziquantel, más eficaz y seguro.

En la Argentina, un decreto presidencial de 1908 estableció las primeras medidas de prevención y control. Durante la década de 1970 se implementaron los programas provinciales de control de hidatidosis en Neuquén y Tierra del Fuego, y en los años 80 se sumaron Chubut y Río Negro. Estas iniciativas fueron coordinadas por los ministerios provinciales de Salud, con el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Salud de la Nación.

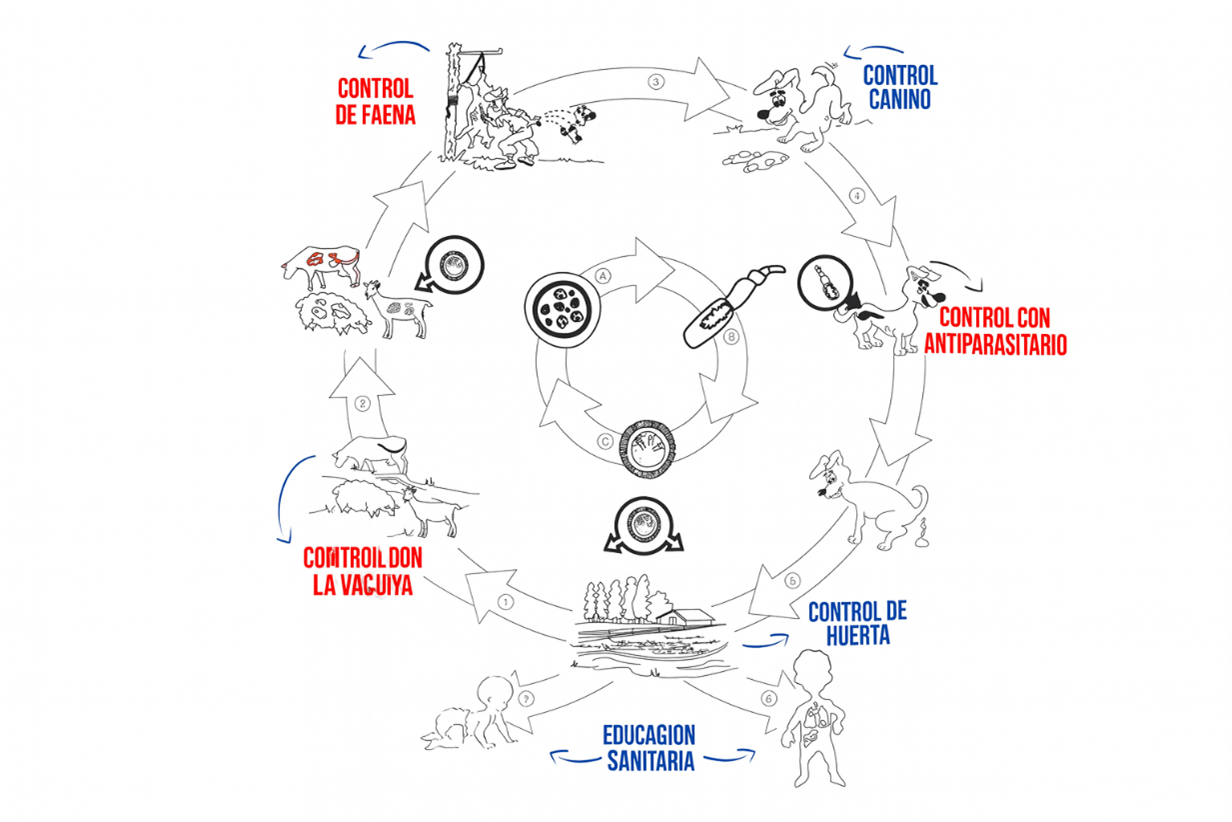

Ciclo doméstico de Echinococcus granulosus en la Patagonia Argentina.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN y CONTROL

- Larvas en el hospedero intermediario: protoescólices en los quistes hidatídicos de ovinos, caprinos y otros herbívoros.

- Adultos en el hospedero definitivo: Echinococcus granulosus en el intestino de los perros.

- Huevos en el ambiente: contaminan el agua, la tierra, los pastos y las verduras.

- Los hospederos intermediarios ingieren los huevos del parásito Echinococcus granulosus presentes en el pasto o en el agua contaminada.

- En los pulmones, hígado y otras vísceras se desarrollan los quistes hidatídicos, que pueden contener protoescólices en su interior (quistes fértiles).

- Durante la carneada o faena de ovinos y caprinos, para consumo familiar o comercialización, los perros pueden acceder a las vísceras, especialmente al hígado y a los pulmones.

- El perro que consume vísceras parasitadas con quistes fértiles desarrolla en su intestino el parásito adulto E. granulosus.

- Los huevos de E. granulosus son eliminados periódicamente con la materia fecal de los perros parasitados, produciendo la contaminación biológica del ambiente.

- El ser humano puede infectarse al dejarse lamer o acariciar por un perro parasitado, o al ingerir huevos del parásito al consumir verduras o agua contaminadas con materia fecal.

- Los niños son el grupo más expuesto a enfermar.

Una enfermedad que aún no pudimos controlar

A pesar de los esfuerzos de los distintos organismos involucrados, y de más de cincuenta años de trabajo, la hidatidosis sigue siendo en la Argentina un grave problema sanitario y socioeconómico. Afecta especialmente a los pequeños productores rurales, coincidiendo con los sectores campesinos más pobres y vulnerables del país.

La educación sanitaria, el control de la faena y la desparasitación periódica de los perros —actores claves en el ciclo del parásito— permitieron erradicar la enfermedad en territorios insulares como Islandia, Groenlandia, Tasmania y Nueva Zelanda. Sin embargo, en las regiones continentales de Sudamérica esos logros aún no pudieron reproducirse.

Hoy siguen enfermando ovinos, caprinos, bovinos, porcinos y llamas, afectando la economía ganadera y manteniendo la presencia de quistes hidatídicos que perpetúan el ciclo parasitario.

Y, lamentablemente, también continúan enfermando niños, tanto en la Argentina como en otras regiones del mundo.

Una enfermedad desatendida, pero con herramientas para su control

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a la hidatidosis entre las enfermedades con “herramientas listas” para su control y prevención, señalando que su eliminación es posible mediante estrategias sostenidas. Ese mismo año, los países del Cono Sur —Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay— lanzaron la Iniciativa para el Control y Eliminación de la Equinococosis Quística, y en 2019, junto con Paraguay, aprobaron el Programa Regional 2020-2029, cuyo objetivo es eliminar la enfermedad como problema de salud pública en la región.

La OPS/OMS la considera una de las zoonosis desatendidas que afectan a las poblaciones rurales más postergadas. En la Argentina, los registros oficiales del Ministerio de Salud muestran altas tasas de hidatidosis quística, lo que la convierte en la zoonosis con mayor cantidad de casos notificados del país.

A nivel mundial, la OMS estima que en cualquier momento del año hay alrededor de un millón de personas afectadas por hidatidosis, distribuidas en más de 153 países con casos registrados.

En el plano nacional, si a los datos oficiales se suman los casos subnotificados que los especialistas infieren a partir de la vigilancia local, la incidencia real podría alcanzar unos cuatro nuevos casos por día.

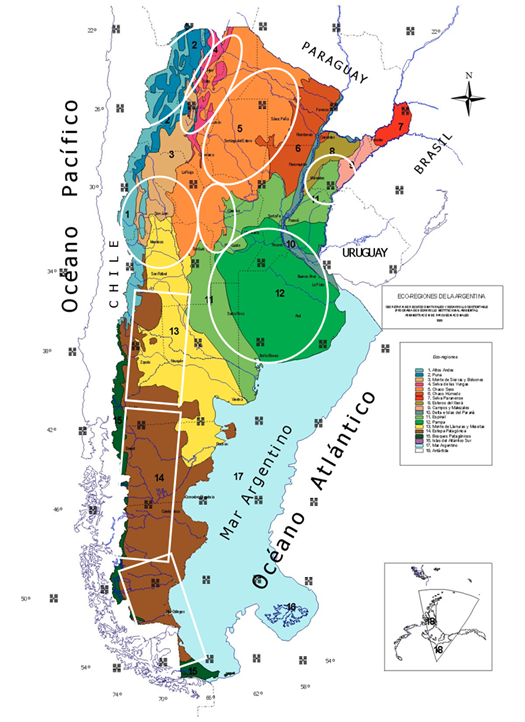

Áreas y regiones endémicas en la Argentina

En la Argentina se reconocen diez regiones o áreas endémicas de hidatidosis, distribuidas a lo largo del territorio nacional, principalmente en zonas rurales donde los pequeños productores crían ovinos, caprinos, bovinos y llamas. Estas áreas son: Región Altoandina o de la Puna, Valles Calchaquíes y Alta Montaña, Mediterránea, Sierras Centrales, Cuyana, Mesopotámica, Pampa Húmeda, Patagonia Norte, Patagonia Sur y Austral o Sur-Sur.

El área de riesgo para hidatidosis abarca aproximadamente el 30% del territorio argentino, donde viven alrededor de 5 millones de personas, de las cuales medio millón son niños menores de cinco años, el grupo más vulnerable a la enfermedad. En esta vasta región habitan unos 50.000 pequeños productores, que poseen cerca de 4 millones de ovinos y caprinos y aproximadamente 250.000 perros, actores claves en el mantenimiento del ciclo del parásito.

Distribución territorial de la hidatidosis: focos y áreas endémicas en la Argentina

Basado en datos epidemiológicos, ecológicos y productivos de las principales regiones ganaderas del país

Área Altoandina o de la Puna

Área de los Valles Calchaquíes y Alta Montaña

Área Mediterránea

Área de las Sierras Centrales

Área Cuyana

Área Mesopotámica

Área de la Pampa Húmeda

Área de la Patagonia Norte

Área de la Patagonia Sur

Área Austral o Sur-Sur

Control de la Hidatidosis en la República Argentina

- Control en frigoríficos y mataderos nacionales, provinciales y municipales

La faena comercial debe realizarse exclusivamente en frigoríficos, mataderos rurales o municipales habilitados, bajo control nacional, provincial o local, que cuenten con métodos seguros para la eliminación de las vísceras afectadas por hidatidosis.

La legislación sanitaria —y el sentido común rural— indican con claridad que: “Debe evitarse por completo que un hígado o un pulmón con quistes hidatídicos llegue a la boca de un perro.”

El SENASA estableció que, ante el hallazgo de hidatidosis en una planta de faena, el caso debe registrarse en el Sistema Integrado de Gestión de la Sanidad Animal (SIGSA), calificando al predio de origen como “Establecimiento con antecedentes de hidatidosis”. A partir de allí, se notifica al propietario y se le indica iniciar acciones sanitarias correctivas en el establecimiento.

En la actualidad, la Argentina cuenta con entre 450 y 500 frigoríficos habilitados para faena comercial regulada, donde anualmente se procesan alrededor de 14 millones de bovinos y 1,5 millones de ovinos. Estas cifras, más que suficientes para dimensionar la magnitud de la hidatidosis en el país, no siempre se aprovechan plenamente para fines de vigilancia epidemiológica y control sanitario.

- Control de la hidatidosis en los establecimientos ganaderos comerciales

En la Argentina existen alrededor de 52 millones de bovinos, 13 millones de ovinos, 5 millones de caprinos y 200 mil llamas, todos animales susceptibles de contraer hidatidosis. El país cuenta con unos 130 mil establecimientos ganaderos, donde se estima la presencia de medio millón de perros. En muchos de ellos, los productores realizan faenas para el consumo familiar o del propio establecimiento, manteniendo activo el riesgo de transmisión del parásito.

El productor agropecuario, que vive de su trabajo y de la producción de su campo, puede y debe controlar la hidatidosis sin depender exclusivamente de las acciones estatales.

El control sanitario no solo protege la salud de su familia, trabajadores y visitantes, sino que también permite que su ganado produzca más carne, lana y leche. Cumple con las normas de “bienestar animal” al tener su ganado libre de enfermedad y con la Ley de profilaxis de la hidatidosis y de las normas del Ministerio de Salud y el SENASA.

Medidas de prevención

- Mantener la menor cantidad posible de perros, solo los necesarios para el trabajo.

- Cercar huertas y quintas para impedir que los perros defequen entre las verduras.

- Promover que toda la familia y el personal rural conozcan qué es la hidatidosis, cómo se transmite y cómo prevenirla.

Medidas de control

- Desparasitar periódicamente a todos los perros con praziquantel, el tenicida eficaz contra el Echinococcus granulosus.

- Durante la carneada familiar, impedir que los perros consuman vísceras crudas, especialmente hígados y pulmones con quistes.

- Vacunar a los corderos, chivitos, terneros y crías de llamas (teques) con la vacuna Hidatil EG95, que protege contra la forma larval del parásito.

Estas tres herramientas —control de faena, desparasitación y vacunación— pueden ser efectivas por separado, pero su aplicación simultánea acorta significativamente el tiempo de control y erradicación dentro del establecimiento.

- c. Programas de control nacional, provincial o regional

Los programas de control de hidatidosis implementados por los gobiernos nacional, provinciales o regionales deben basarse en el principio de “Una sola salud”, que integra al ser humano, los animales y el ambiente. Su abordaje requiere un enfoque integrado que involucre a todos los sectores y profesiones, con participación comunitaria y planificación holística.

Estos programas cuentan con el respaldo del Plan Nacional de Control de la Hidatidosis del Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas del Ministerio de Salud, del Plan Nacional de Control de la Hidatidosis del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) —organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía— y del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.

Los programas deben actuar en función de los focos productivos de hidatidosis del país, priorizando los establecimientos de pequeños productores de ovinos, caprinos, bovinos y camélidos domésticos.

Su implementación debe comenzar en áreas geográficamente definidas, denominadas áreas prioritarias, donde se haya confirmado la presencia de perros con equinococosis, animales domésticos con quistes hidatídicos y, especialmente, niños afectados por la enfermedad.

Las acciones deben priorizar las medidas que interrumpen el ciclo parasitario, tales como la desparasitación periódica de los perros con praziquantel, la vacunación del ganado doméstico con Hidatil EG95 y el control estricto de faena, impidiendo que los perros consuman hígados o pulmones parasitados.

Asimismo, los programas deben incorporar medidas de prevención complementarias, como el control sanitario de huertas y quintas, la tenencia responsable de perros y la educación sanitaria de la población expuesta, reconociendo que, si bien estas acciones no cortan por sí solas el ciclo parasitario, constituyen pilares esenciales del control de la hidatidosis en el país.

Reflexión final

Hoy están a disposición de los técnicos y profesionales de los programas de control el conocimiento, las estrategias y las herramientas necesarias para enfrentar la hidatidosis. Los técnicos no tenemos excusas: la enfermedad puede y debe ser controlada.

Pero allí donde aún hay niños con hidatidosis, los responsables de definir las políticas sanitarias nacionales y provinciales, quienes tienen el deber de proteger la salud pública, deben tomar la decisión sanitaria de controlar la enfermedad.

Y los responsables de asignar los recursos del Estado, los que administran la economía nacional o provincial, deben garantizar los fondos necesarios para sostener las acciones en el tiempo.

Si se aplican de manera coordinada todas las herramientas disponibles —para la vigilancia, el diagnóstico, la prevención y el control—;

si a la desparasitación de los perros, al control de faena, a la educación sanitaria y al manejo higiénico de huertas se suma la vacunación de ovejas, cabras, vacas y llamas con la vacuna Hidatil EG95,

…entonces podremos empezar a soñar —y a planificar— una Argentina sin niños con hidatidosis.